協会からのお知らせ

『日本の節句文化を継承する議員連盟』総会開催

コロナ禍でも、必要な東京出張!

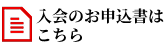

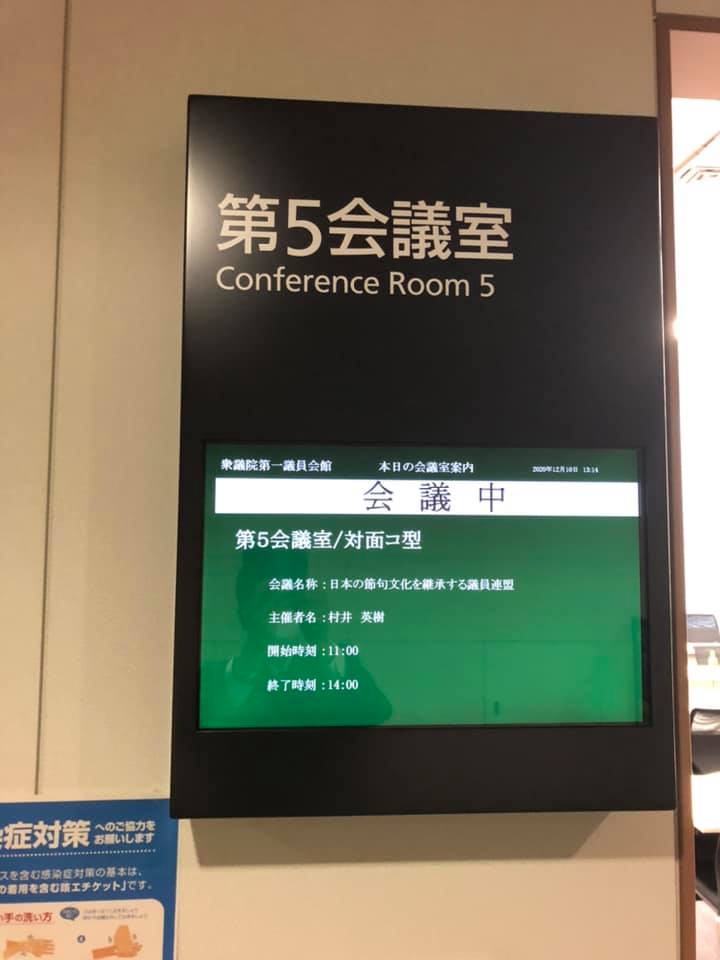

昨日は、衆議院議員逢沢一郎議員が会長である「日本の節句文化を継承する議員連盟」の総会が、国会議事堂の隣り、衆議院第一議員会館で開催され参加してきました。主な議題は現在、久々に見直される、国指定の重要民俗文化財の改訂、拡充に「日本の五節句文化を指定」となるよう私たち「日本の節句文化を継承する会」から、文部科学大臣及び、議員連盟逢沢一郎会長宛てに嘆願書を提出してた件についての協議でした。会議は密にならないよう、人数を絞り開催されたが内容の濃い協議をして頂きました。

日本の五節句文化は平安時代に宮廷から始まり江戸中期からは一般庶民に広がり、日本独自の文化として伝承されています。ただ昨今の核家族化や洋風化する環境の中、少しずつ衰退しています。各家庭で、両親、祖父母や親戚などと交わりながら、子どもたちの成長を、願い祝う中で絆や礼儀礼節を学び、良き日本人の育成に貢献して来た節句文化の衰退は、これからの、節句文化を担う若者の育成も危ぶまれています。昨日の会議では、議員連盟所属の、前文部科学大臣柴山議員など議員の先生方、文化庁からは文化財課長、文化遺産国際協力室長、文化財調査官、文化庁の一部が京都に移転により京都からは担当部署の方2名テレビ会議で参加されました。

審議の結果、提出してた嘆願書を理解して頂き、議員連盟から現文部科学省萩生田光一大臣に嘆願書作成して提出して頂く事になりました。日本独自の文化として継承され「日本の五節句文化」を未来に繋げる、その為には「ユネスコの無形文化遺産登録」を目指しています。先ずは国内法の改正を望むところです。逢沢議連会長、議連所属の議員の皆さま、ご参加された、文化財の皆さまに感謝申し上げます。

一般社団法人日本の節句文化を継承する会 会長 徳永深ニ

九月九日『重陽の節句』(菊の節句)

九月になりました。

新型コロナウィルス感染症の不安も残る中、 残暑厳しく熱中症などの不安も増えておりますが、対策を万全にして共に頑張って参りましょう!

そんな中ではありますが、ちょっとした清涼剤として、素晴らしき日本の伝統文化の一つをご紹介させて頂きます。

もうすぐ九月九日の『重陽の節句』となります。

『重陽の節句』は、『菊の節句』とも呼ばれ、平安時代より不老長寿を願い、菊にまつわる行事が各地で行われていました。

この日は、秋の収穫祭でもあり人々はお神酒に菊の花を添え、稲、栗などをお供えして、神に感謝をし、無病息災を祈りました。

同じく宮中では、前日の8日夜、菊に綿を被せて、9日の朝露で湿った綿で体を拭いて長寿を祈った「菊(きく)の被(きせ)綿(わた)」という行事もありました。

一説によると古代中国では、菊の花を浮かせた酒を飲むと菊の芳香と花の気品の高さによって邪気を祓い、寿命が延びると考えられてきました。

この風習が日本に入り旧暦9月9日に初寒を退け、長寿平安を願うという「重陽の宴」が生まれ、宮中や武家社会で盛んに行われていたと言われています。

また、その日に向けて人形を作って床の間に飾り、供え物をしてから桟俵にのせ川に流す風習(ひな流し)がありました。

三月三日の流し雛と同類の行事であることから「後(のち)の雛(ひな)」と言われ、人形を飾る風習が各地に伝わったそうです

(文責)広報委員会 小田洋史

七月七日 『七夕の節句』(笹竹の節句)

7月になりました。

7月7日といえば、短冊に願いを込めて笹竹に吊るす、『七夕の節句』です。

『七夕の節句』は、日本古来の「棚機津女(たなばたつめ)信仰(しんこう)」※1と中国の「乞巧奠(きっこうでん)」※2(牽牛(けんぎゅう)・織姫(おりひめ)伝説)が結びついたものです。

江戸時代後期では、各地域で盛んに催され紙や布などで作った様々な飾り物(短冊、吹流し、着物、折鶴、巾着、投網、西瓜、鯛、そろばん、大福帳、筆、硯、太鼓、宝船、人形など)を竹に飾り七夕を楽しんでいました。

現在でも五色の短冊に願い事を書き、竹に飾る風習が残っています。

また、七夕は神に捧げる収穫祭でもあり、小麦や野菜は欠かせない供え物でした。

地方によっては、竹飾りの他にワラや紙などで人形・牛・馬などをつくり、軒下や家の入り口、外の木枝に飾り、人形に厄を託して吹き飛ばしてもらう祈りの行事でもありました。

※1「棚機津女(たなばたつめ)信仰(しんこう)」とは、乙女(棚機女)が人里離れた水辺のある機屋にこもって、神に捧げる衣を織り、そこに神を迎え祭って一夜を明かします。翌日神が帰る時、人々は水辺で身を清めけがれを神に託して流したという言い伝えです。

※2「乞巧奠(きっこうでん)」とは、一年に一度、七月七日の夜に牽牛(けんぎゅう)(彦星)と織女(おりめ)(織姫)が、天の川を渡って会う恋物語が中心となり、この二つの星に供え物をし、女子が裁縫や手芸の上達を祈願したという中国の伝説です。

現在、新型コロナウィルス感染症が蔓延し、日常の生活様式が変わりつつありますが、『七夕の節句』をご家族で祝い、楽しんでみては如何でしょうか。

皆様の生活が一刻も早く通常に戻れるよう祈念しております。

(文責)広報委員会 小田洋史

令和2年度 定時総会開催

令和2年度一般社団法人日本の節句文化を継承する会の定時総会が、2020年6月20日(土)、岡山県の徳永こいのぼり本社会議室にて開催されました。本年の総会は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、委任状の提出による議決権行使が中心の開催となりました。議事の結果について、下記の通りご報告致します。

正会員108名

出席者 2名

委任状 64名

欠席者 42名

一号議案 令和元年度事業報告、決算報告

二号議案 令和2年度事業計画案、予算案

全ての議案について、正会員出席者(委任状での議決権行使書提出者を含む)の全会一致で原案通り可決承認されました。

以上、議事の報告とさせて頂きます。

新年度も引き続き本会の活動に対し、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

文責 専務理事 柴崎 稔 場所: 徳永こいのぼり

令和2年 5月5日 端午の節句

5月になりました。

今年は、『新型コロナウィルス感染症』が世界に拡散し、色々な行事などが中止 又は、延期となっています。

自粛して出かける事も出来ず、連休を過ごす方々もおられると思います。

皆様に置かれましては、ご不安の事とお察し致しますが、何卒 健康にはご自愛下さい。

この様な時期ではありますが、少しお気を休めて頂ければと思い、5月5日「端午の節句」のご紹介をさせて頂きます。

古来より端午の節句は、厄除けの大事な日でした。鎌倉時代から武家政治へと移り変わり、武士の間では、尚武(しょうぶ=武の精神)の気風が強く、「菖蒲」と「尚武」をかけて、端午の節句を尚武の節目として盛んに祝うようになりました。

江戸時代に入ると、5月5日に男の子の誕生を祝い、武士の精神的な象徴である鎧・兜や幟旗(のぼりばた)などを飾って、その子の健やかな成長と家の繁栄を祈りました。やがて民間にも広がり、大きな作り物の兜や武者人形、紙の幟旗など飾るようになりました。また、外に飾る飾りとして鯉のぼりがあります。その昔、鯉が登龍門という滝を登りきると龍になって天に昇るという伝説があり、男の子が健康に育ち、出世して立派な人になってほしいという願いを込めて飾られました。

男の子が健やかに、たくましく育ちますように、病気や事故なく幸せな人生を過ごせるようにとの願いが込められた飾りは、周りの人たちの温かな想いが形となったものであり、子供の誕生を心から喜び、祝う日本の伝統行事の一つとなって現在も伝わっています。

今年は、ご自宅で時間を多く過ごされる分、ご家族皆様と五月飾りを飾り、お祝いされてみては如何でしょうか?

(文責)広報委員会 小田洋史

令和2年3月3日 上巳の節句(桃の節句)

3月に入りました。

令和になって初めての3月3日の『上巳の節句』(桃の節句)となります。

『上巳の節句』は、日本の古い習わし「人形信仰」〔三月の初めの巳の日に人形(ひとがた)、あるいは形代(かたしろ)と呼ぶ草木・紙・ワラなどで作った人形で体を撫でて身のけがれや災いを移し、川や海に流した習わし〕と中国の『上巳の節句』とが結びついたものです。中国ではこの日、桃花酒を飲む習慣がありました。これは桃に邪気を祓う力があると信じられていたことから桃の節句とも呼ばれるようになりました。江戸時代から現在まで日本では雛人形を飾る「ひな祭り」という日本固有の人形文化があります。雛人形は、「人形信仰」の行事と、平安時代の宮中の幼い姫たちの人形遊び(ひいな遊び)とが、長い間に結びついたのが起源と伝えられています。雛人形には、女児の健やかな成長を願い、その子の身代わりとなって厄災を引き受ける厄払いの意味もあるのです。

年に一度のお祝いの日です。雛人形を飾り、白酒・菱餅・あられ・桃の花等を供え、お祝い膳を囲み、家族や親類が揃ってお祝いをしてみてはいかがでしょう。

(文責)広報委員会 小田洋史