協会からのお知らせ

令和5年3月3日『上巳の節句』(桃の節句)

三月に入りました。三月三日『上巳の節句』(桃の節句)の時期となります。

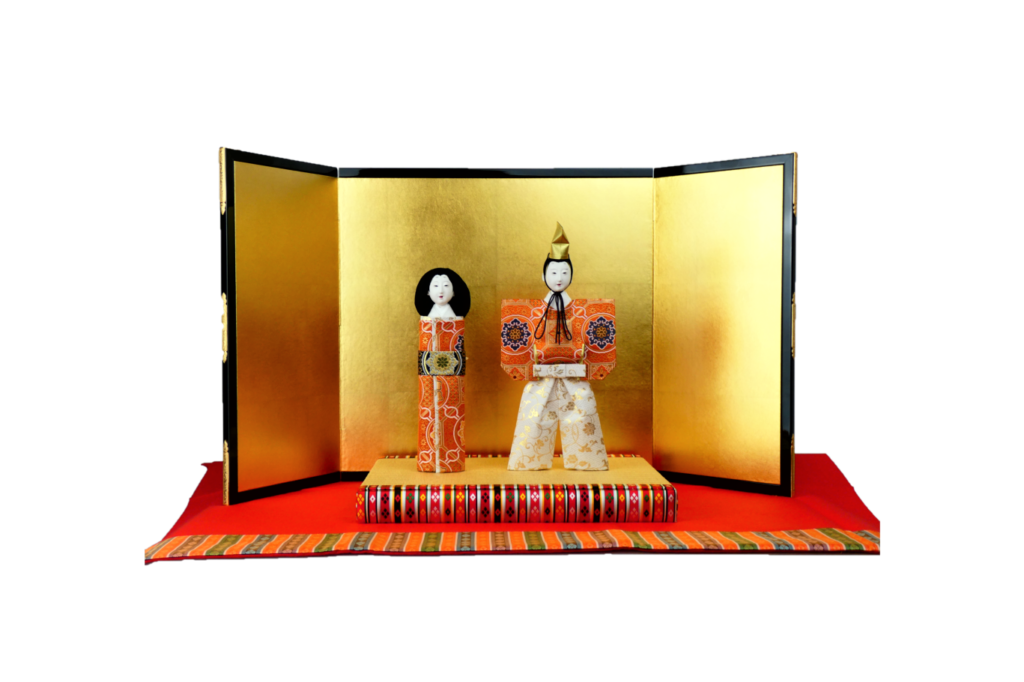

今年は、当会の『五節句飾り製作プロジェクト』で製作した「上巳の節句飾り」を掲載させて頂いております。

日本には古来、季節の変わり目などの大切な日に厄除けと無病息災を願う節句行事があります。三月三日の上巳の節句には、江戸時代より女児の誕生を祝い、健やかな成長と人生の幸せを願って、雛人形を飾ります。男女一対の雛人形は、夫婦雛とも呼ばれ、その仲睦まじい姿に、家庭の平和と子孫繁栄を祈る心が込められています。

なかでも、男雛と女雛がともに立ち姿の「立雛」は最古式の雛人形といわれ、人間の姿が単純化され、象徴的に表現されています。それは、紙などで人のかたちを作ったものに災厄を託して身代わりとする古代からの風習を引き継ぐとともに、祈りを込める対象として、あえて特定の人間像ではない抽象表現を求めたためと考えられます。

節句飾りは、染織や漆芸、金工など、日本の誇るべき様々な伝統工芸の粋を集めたものであり、長い歴史のなかで育まれてきた高度な技術とともに、独自の美意識を伝えています。

一般社団法人日本の節句文化を継承する会 広報委員会

令和5年1月7日『人日の節句』(七草の節句)

皆様、新年明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

令和五年一月になりました。今週の一月七日は「七草の節句」とも呼ばれている『人日の節句』となります。今年は、当会の『五節句飾り製作プロジェクト』で製作した「人日の節句飾り」を掲載させて頂いております。

日本には古来、季節の変わり目などの大切な日に厄除けと無病息災を願う節句行事があります。一月七日の人日の節句には、古代中国において七種の野草を入れた羹(あつもの)(汁物)をつくり邪気を祓う風習がありました。日本でも平安時代より、新年には野に出て若菜を摘んで羹とする風習があり、これらが習合して江戸時代より広く七草粥を食し、一年の健康を願うようになりました。 正月には、凧揚げや独楽回し、羽根突きなど屋外で楽しむ伝統的な遊びが多くあります。それらは新春に災厄を祓い、その年の幸せを神に祈ったり、吉凶を占ったりした名残りと考えられており、そこから凧や羽子板は新年を寿ぐ縁起物としても飾られるようになりました。 節句飾りは、日本の誇るべき様々な伝統工芸の粋を集めたものであり、長い歴史のなかで育まれてきた高度な技術とともに、独自の美意識を伝えています。

広報委員会 小田洋史

林直輝氏講演会 開催!

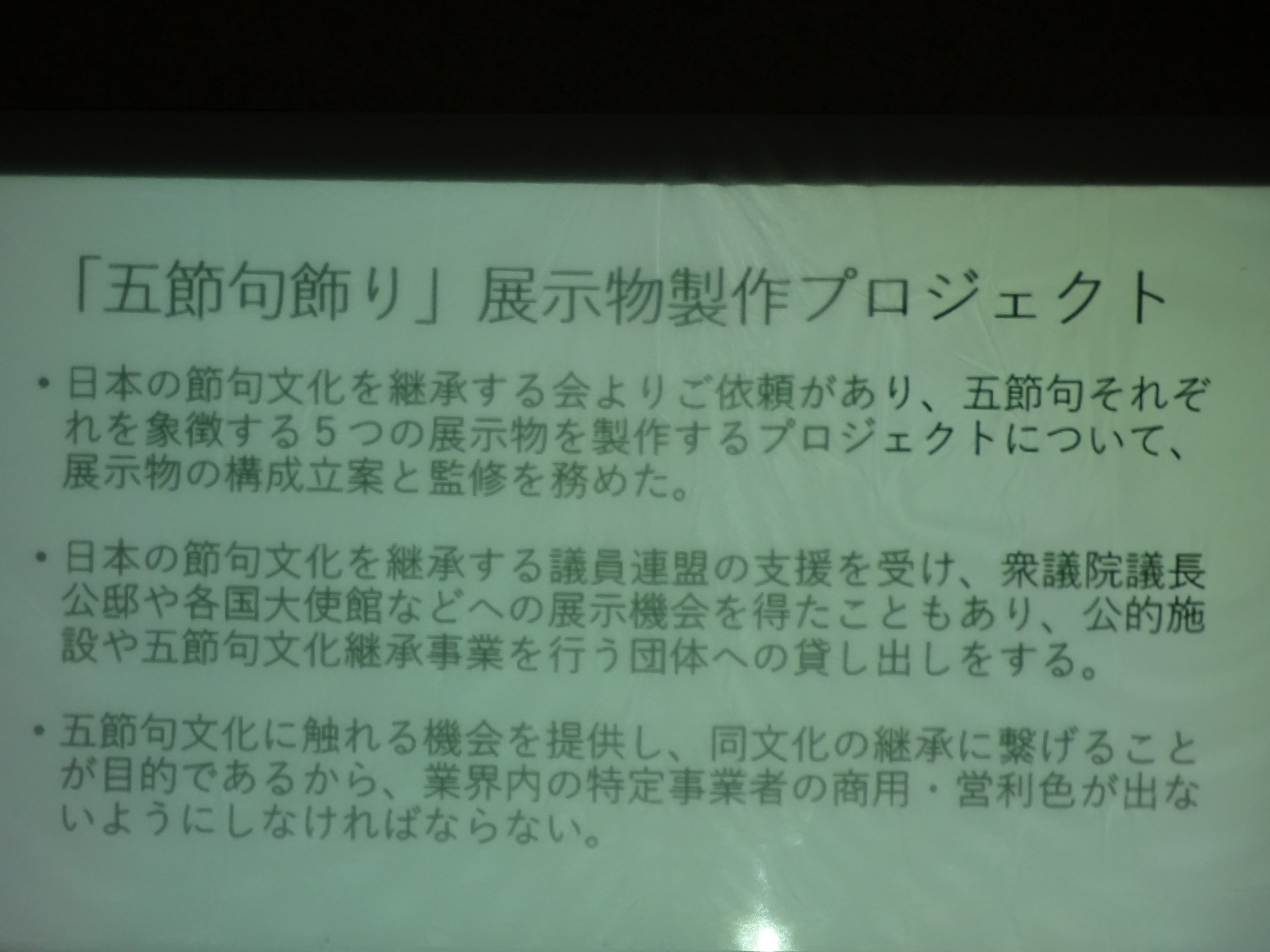

令和4年11月28日(月)日本人形文化研究所 所長 林 直輝氏をお迎えし、「五節句文化の継承と今後の取り組みについて」と題して講演頂きました。コロナ禍の中ではありましたが参加者は、会場に6名、オンラインで24名とご参加頂きました。

林氏は、テレビ番組「開運!なんでも鑑定団」に出演されており、当会の事業「五節句飾り展示物製作プロジェクト」で企画・製作に携わって頂いております。その飾りのコンセプトやプロジェクトの製作過程についてお話を頂きました。また、会員からの質問などにも快くお答え頂き、和やかな講演会となりました。

講演終了後、「節句業界関係者が自ら節句行事を行い、楽しむ事が大事である」という姿勢が問われていると感じました。

広報委員会 小田洋史

令和4年9月9日『重陽の節句』(菊の節句)

九月になりました。来週の九月九日は「菊の節句」とも呼ばれている『重陽の節句』となります。今年は、当会の『五節句飾り製作プロジェクト』で製作した「重陽の節句飾り」を掲載させて頂いております。

【重陽の節句とは】

日本には古来、季節の変わり目などの大切な日に厄除けと無病息災を願う節句行事があります。九月九日の重陽の節句は、古代中国で吉数(陽数)とされた奇数最大の「九」が月と日に重なることから、その日を「陽が極まって陰を生ずる」危険日と考えたことに由来します。厄除けのために茱萸(しゅゆ)を挿した袋を身に着けて山に登り、不老長寿をもたらすとされた菊花酒を飲むという中国の行事にちなみ、日本の宮中でも、平安時代から茱萸袋(ぐみぶくろ)を御帳(みちょう)に掛けて邪気を祓い、菊花を浮かべた酒を酌み交わす宴が催されました。

こうした習わしから「菊の節句」とも呼ばれる重陽の節句は、ちょうどその頃の祝日である「敬老の日」とともに、老人を敬愛し、長寿を祝うにふさわしい行事といえましょう。

節句飾りは、漆芸や染織、造花など、日本の誇るべき様々な伝統工芸の粋を集めたものであり、長い歴史のなかで育まれてきた高度な技術とともに、独自の美意識を伝えています。

一般社団法人 日本の節句文化を継承する会

広報委員会

令和4年 7月 7日『七夕の節句』(笹竹の節句)

7月になりました。来週7月7日は、短冊に願いを込めて笹竹に吊るす、『七夕の節句』です。今年は、当会の『五節句飾り製作プロジェクト』で製作した「七夕飾り」を掲載させて頂いております。

【七夕の節句飾り】 日本には古来、季節の変わり目などの大切な日に厄除けと無病息災を願う節句行事があります。七月七日の七夕の節句は、古代中国の魔除けの風習に端を発し、やがて牽牛星(彦 星)と織女星(織姫)が一年に一度だけ出会うという二星伝説と結びつき、技芸の上達を祈る祭り(乞巧奠)として奈良時代の日本へ伝わりました。

日本では、神の衣を織る棚機女(たなばたつめ)の伝説とも融合して、七夕(しちせき)を「たなばた」と呼び、天の川 を渡る舟の舵にちなんで梶の葉に和歌を書き、陰陽五行にもとづく五色の糸や絹織物を星 に供えます。江戸時代からは、特に子どもが短冊や色紙などを吊るした笹竹を屋外へ立て、習字や裁縫の上達を願うようになり、現在では様々な願いを星に託す行事となっています。節句飾りは、日本の誇るべき様々な伝統工芸の粋を集めたものであり、長い歴史のなかで 育まれてきた高度な技術とともに、独自の美意識を伝えています。

現在、連日の猛暑や新型コロナウィルス感染症と大変な時世ではありますが、皆様が少しでも過ごしやすい『七夕の節句』を楽しんで頂けるように祈念致しております。

一般社団法人 日本の節句文化を継承する会 広報委員会

令和4年度 定時総会 開催報告

一般社団法人日本の節句文化を継承する会

令和4年度 定時総会 6月28日 開催報告

【総会の出席者(定足数)について】

正会員数98名、

出席59名(内委任状による出席57名)

過半数の出席により本総会は成立

【議事報告について】

定款第16条により、徳永深二代表理事が議長に就任

正会員からの新議題提出が無く、第3号議案は削除

(第1号議案)令和3年度 事業報告・決算報告 承認の件

出席正会員 賛成2名 反対0名

委任状による議決権行使 賛成57名 反対0名 異議なく可決承認

(第2号議案)令和4年度事業計画(案) 収支予算(案)承認の件

出席正会員 賛成2名 反対0名

委任状による議決権行使 賛成57名 反対0名 異議なく可決承認

以上

(報告 専務理事 柴崎 稔)